남녀고용평등법은 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축 제도와 관련한 내용을 정하고 있습니다. (남녀고용평등법 제19조 및 제19조의2) 육아휴직 및 육아기 근로시간 단축의 주요 내용, 그리고 육아기 근로시간 단축기간 가산과 관련한 최신 질의회시를 소개합니다.

1. 육아휴직 임신 중인 여성 근로자가 모성을 보호하거나 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀 포함)를 양육하기 위하여 육아휴직을 신청할 수 있습니다. 육아휴직의 기간은 1년 이내이고, 다만 법에서 정한 경우에 한하여 6개월 이내의 범위에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있습니다. (같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모, 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모, 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모)

2. 육아기 근로시간 단축 근로자는 만 12세 이하 또는 초등학교 6학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축을 신청할 수 있습니다. 기간은 1년 이내로 정하고 있으며, 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘지 않는 범위 내에서 가능합니다.

3. [최신 질의회시] 남녀고용평등법 제19조제2항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조의2제4항 단서에 따라 가산할 수 있는 육아기 근로시간 단축의 기간에 포함되는지 여부

회답 ➤ 남녀고용평등법 제19조제2항 단서에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조의2제4항 단서에 따라 가산할 수 있는 육아기 근로시간 단축의 기간에 포함되지 않습니다.

이유(요약) ➤ 1) 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고 있는데, 남녀고용평등법 제19조의2제4항 단서에 따라 육아기 근로시간단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간은 같은 법 제19조제2항 "본문"에 따른 육아휴직 기간만 해당하는 것이고, 같은 항 "단서"에 따라 추가로 사용할 수 있는 육아휴직 기간은 해당하지 않는다는 것이 문언상 명확합니다.

2) 2024년 10월 22일 개정된 제19조 제2항 단서는 부모 모두 각각 육아휴직 사용 시 육아휴직 기간을 연장하여 사용할 수 있도록 신설되었는데, 이때 같은 법 제19조의2 제4항 단서도 함께 개정하여 육아기 근로시간단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간을 “제19조제2항에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간”에서 “제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간”으로 변경하였습니다. 육아휴직기간을 확대하면서, 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직의 기간은 종전과 같이 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간으로 한정하여 규정하고 있는 것에 비추어볼때, 제19조제2항 단서에 따라 추가로사용할 수 있는 육아휴직 기간은 육아기 근로시간 단축의 기간에 가산할 수 있는 육아휴직 기간에 포함되지않는다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법 연혁과 취지에 부합하는 해석입니다.

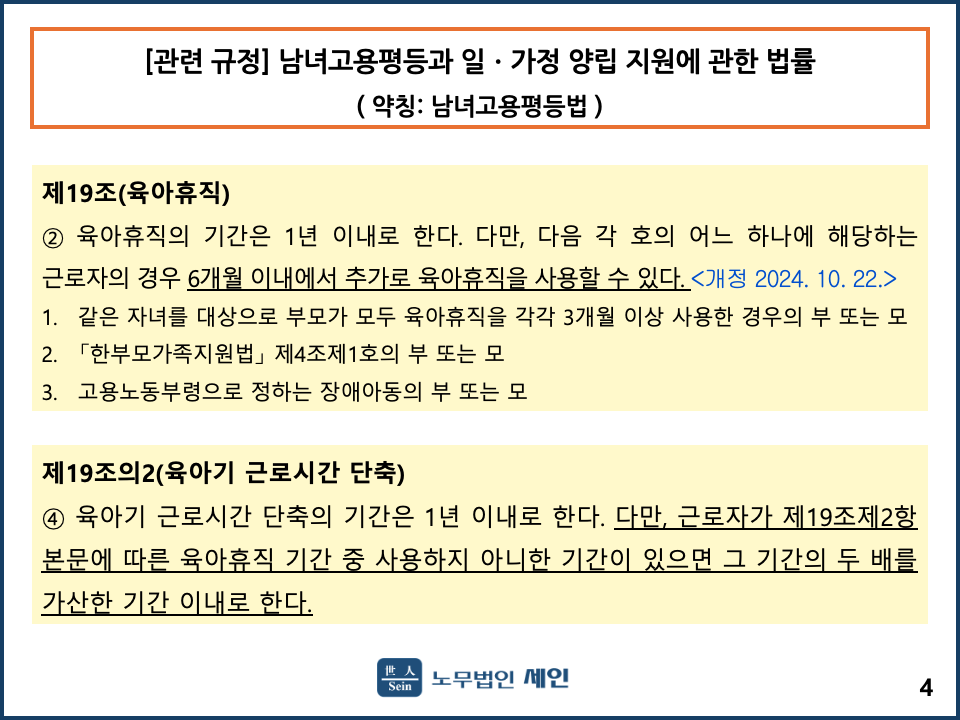

관련 조항 ➤ 제19조(육아휴직) ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 근로자의 경우 6개월 이내에서 추가로 육아휴직을 사용할 수 있다. <개정 2024. 10. 22.> 1. 같은 자녀를 대상으로 부모가 모두 육아휴직을 각각 3개월 이상 사용한 경우의 부 또는 모 2. 「한부모가족지원법」 제4조제1호의 부 또는 모 3. 고용노동부령으로 정하는 장애아동의 부 또는 모

제19조의2(육아기 근로시간 단축) ④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 근로자가 제19조제2항 본문에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간의 두 배를 가산한 기간 이내로 한다.

|